- 未来教育リポート

- 2015.04.22

「コミュニティの活力を生み出す」-学校・家庭・地域・行政の連携・協働の推進と要としてのコーディネーター制度- |雲南市教育委員会教育長・土江博昭氏からのプレゼンテーション (未来教育会議シンポジウム2015リポート③)

2014年3月7日に開催させていただいた「未来教育シンポジウム2015」より、

雲南市教育委員会の教育長である土江博昭氏からいただいた

プレゼンテーションをご紹介させていただきます。

「コミュニティの活力を生み出す」―学校・家庭・地域・行政の連携・協働の推進と要としてのコーディネーター制度―というタイトルで、多様な主体の連携・協働の重要性と雲南市の取り組みについてお話いただきました。

子どもたちの成長をどこか一か所だけが担うのではなく、より多くのステークホルダーで見守り、協働していくことの重要性は近頃多く語られるようになりましたが、実際に取り組みを行っている方のお話を伺える機会となりました。

—————————————————————————————————-

本日のプレゼンテーションでお伝えしたいこととして、以下の4点を挙げていただきました。

①多様な主体の連携、協働の重要性

②雲南市教育行政の基本的な考え

③学校・家庭・地域・企業・NPO・行政の連携、協働を推進するシステム

④「夢」発見プログラムによるキャリア教育の実践

①連携・協働の重要性について

教育基本法の第13条に「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努める」と記されています。

その前提には、様々な教育課題や社会問題に対して、学校教育のみでは対応に限界があること、学校は国民の教育に対して責任を負う教育機関ではあるが、学校教育のみで教育課題すべてを解決していくことには限界があることがあります。

教育課題も年々複雑化しており、児童虐待や貧困、教育格差、いじめなど、社会総がかりで取り組まなければ解決できない問題が増えているのです。様々な教育課題を解決し、充実した質の高い教育が実現するためには、多様な主体が連携し協働することに大きな意義があり、このことが一人ひとりのキャリア形成にも良い影響を与えると考えます。

それでは、なぜ雲南市でこのような取り組みが重要視されるようになったのでしょうか。

このことについて、考えてみましょう。

②雲南市教育行政の基本的な考え方

雲南市とは、島根県の東部に位置し、加茂岩倉遺跡をはじめとする多くの遺跡や古墳、神社があり、地名の由来は「出雲風土記」にたどることもできる歴史あるところです。

人口は平成26年8月末時点で41,927人、世帯数は12,908世帯、高齢化率は全国平均よりも約7%高い33.42%となっています。

幼稚園11園、小学校16校、中学校7校がありますが、人口が年々減っているため、閉校が続いている現状です。

高齢化や人口減が続く今、社会の持続的な発展と経済再生を支える基盤は、教育であり人材育成であると考えています。

人材の質と量をどのように充実・確保していくのか。

今後の教育は何をめざし、何に重点を置いていくのか。

今、地域課題を解決していくために、未来を生きるたくましい子どもたちを育てるために、多様な地域総がかりでの教育の充実が求められているのです。

そのため、雲南市教育行政は、学校教育と社会教育の連携・協働による「教育の充実」、つまり、学社協働による「特色ある学校づくり」を基本的な考えとして挙げています。

このように学校教育と社会教育の協働を目指すためには、お互いの役割や重要性を理解することが重要です。

社会教育を教育行政の大きな柱であると考え、社会教育から学校支援を行うという視点で、学校教育と社会教育の協働を目指しています。

教育の充実をはかるため、異年齢の交流と多様な価値観のぶつかり合いを奨励し、社会の様々なステークホルダーとの斜めの関係から、意欲づくりや将来の夢づくりを進めているのです。

どのようにシステムを確立し、どのようなことを行っているのでしょうか。

③協働を推進するシステムの構築とコーディネーター制度

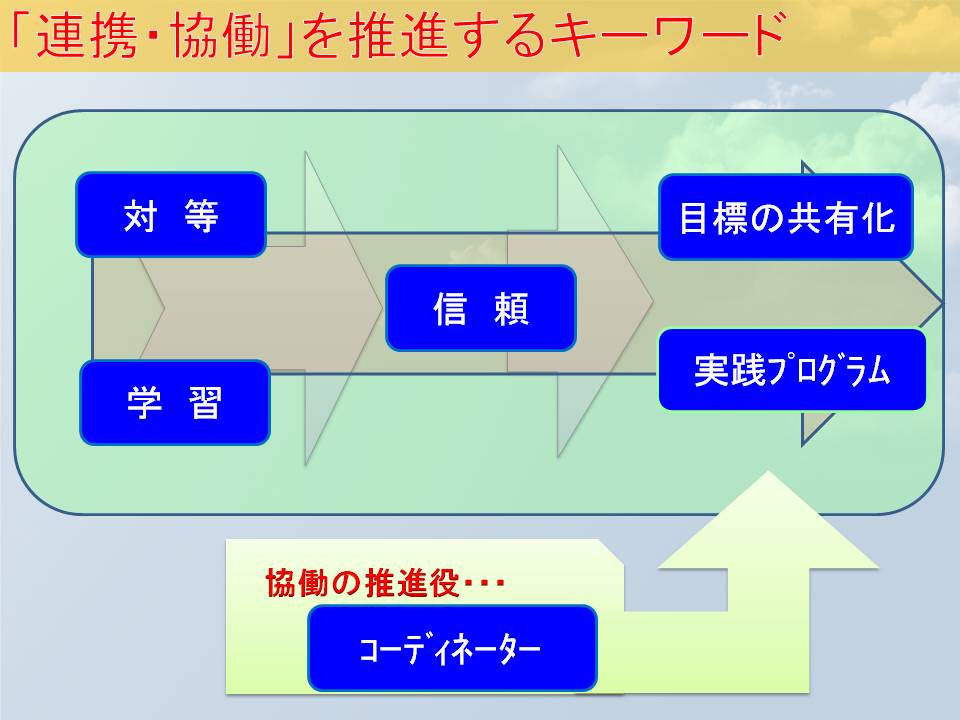

連携・協働を推進するキーワードを見てみましょう。

学校・家庭・地域・企業・NPO・行政といった多様なステークホルダーが連携するためには、お互いを対等に考え、信頼関係を築き、目標を共有することが必要です。

そうすることで、多様な主体が学習によって教育力を高めることができ、発達段階に応じた共通の教育プログラムを実践することができるのです。

この協働を進めるために、「コーディネーター」が推進役を担っています。

雲南市は、協働を推進するシステムとして、A~Cのコーディネーターを設置しています。

A. 教育支援コーディネーター(行政職員)

B. 地域コーディネーター(地域住民)

C. 社会教育コーディネーター(嘱託職員)

A. 教育支援コーディネーター(行政職員)

中学校区に7名配置され、学校教育の充実をはかるために学校に軸足を置いて活動されています。

主な活動内容は、以下の通りです。

・各中学校区における「学園構想」の実現に向け、支援

・雲南市独自のキャリア教育プログラムの推進・支援

・問題行動発生時の学校・教育委員会との連絡調整

教育支援コーディネーターが配置された背景は、小中学校のクラブの時間へ外部講師を派遣、特別非常勤講師の導入を行ったところ、成果を感じながらも学校の負担が大きくなってしまったことがあります。

連携と協働は、学校現場の現状を知って教育委員会と学校をパートナーとすること、徹底した現場主義に立って信頼される教育委員会を目指す必要があることがわかりました。

教育支援コーディネーターの配置をめぐっては、平成16年の町村合併を契機に、財政非常事態宣言・人員削減がなされたことがあります。相次ぐ反対を受け、平成18年より不安や疑問がある中でスタートしました。

主な取り組みとしては、吉田町における中一プロブレム解消通学合宿、大東中学校における修学旅行を活用しての商人体験(雲南市の特産物を販売しました)、子どもの生活リズムに関する取り組み(小中の子どもの生活実態調査や生活リズム向上フォーラムの実施、親子朝食クッキング講座の開催など)、雲南きょろきょろパスポート(雲南市内の小中学生希望者を対象とし、夏休みに実施)、ごみゼロ作戦などがあります。

ごみゼロ作戦では、教育支援コーディネーターが、小学校・中学校・高校・地域自主組織・交流センター等とのコーディネートを行い、実行委員会を開催し、高校生と中学生がグループをリードして実施されました。

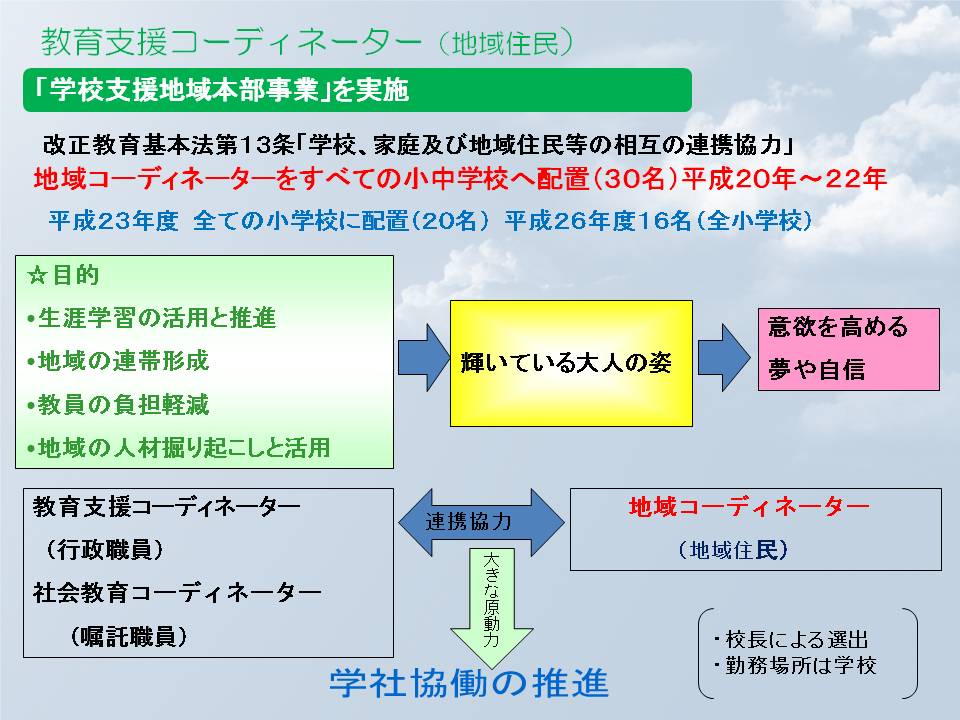

B. 地域コーディネーター(地域住民)

現在、雲南市の全小学校に配置されており、地域全体で雲南市の子どもを応援しようという願いのもと、学校支援地域本部事業を実施されています。学校からも歓迎され、学校と地域を結ぶ重要な役割を担っています。

生涯学習の活用と推進、地域の連携形成、教員の負担軽減、地域の人材掘り起こしと活用という目的に対して、輝いている大人の姿を子どもたちに見せることで、子どもたちの意欲を高め、夢や自信を持ってもらおうという共通の願いがあります。

この目的を達成するために、教育支援コーディネーター・社会教育コーディネーター・地域コーディネーターが連携協力し、学者協働の推進の大きな原動力となっているのです。

C. 社会教育コーディネーター(嘱託職員)

幼児期とのつながりで学ぶこと、地域とつながって学校を活性化することを目的として、小学校7校に配置されています。

なぜ小学校に配置するのでしょうか。

理由は、学校教育法第31条に記されています。

「教育指導を行うにあたり児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。

この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。」

社会教育コーディネーターのミッションは、家庭教育の支援(PTAとの連携・協力)に関すること、子どもにかかる社会教育事業への支援です。

通学合宿、自然体験、放課後子ども教室の実施、地域自主組織等との連携、情報交換などを行います。

特に、不登校や引きこもりの子どもを対象とする体験活動プログラムの実施、幼児や学童期の子どもに対する運動プログラムを作成・実施、ふるさとの伝統や歴史、文化を学び理解し、地域や社会に貢献する意欲をもつための支援を行っています。

どのコーディネーターも、学校との信頼関係を深めながら導入しているのがポイントです。

④「夢」発見プログラムによるキャリア教育の実践

雲南市では、キャリア教育の切り口から多様なステークホルダーと連携、協働しています。

学社協働の推進プログラムの一つとして「夢」発見プログラムがあります。

「夢」発見プログラムとは、「生きる力」を発達段階に応じて育む「総合的な学習の時間」を見直し、社会総がかりで子どもたちの育成に関わり、子どもたちに夢と自信を持たせることをねらいとしています。

ここでも、学校教育と社会教育の目標の共有化、明確化が鍵となっています。

それでは、キャリア教育でめざす子ども像はどのようなものでしょうか。

以下の4つの像が挙げられました。

・「いのち」を大切にする子ども(平和と人権)

・社会に貢献できる子ども(世の中のしくみと勤労)

・ふるさとに誇りをもつ子ども(自然環境、歴史と文化)

・健康で自立した子ども(基礎体力、生活リズムと食)

共通題材として、雲南市の全ての保育所・幼稚園・小学校・中学校で系統的に取り組んでいます。この共通題材の特徴は、雲南市の豊富な教育資源を活用すること、つまり、雲南の人・もの・こととの出会いを大切にすることです。

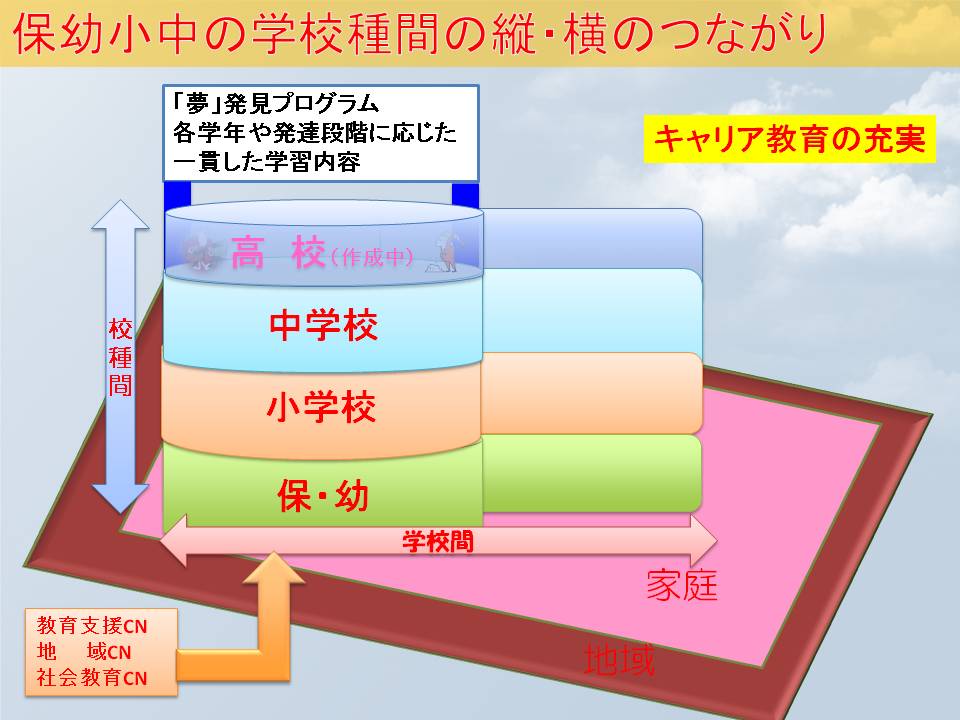

これを実現するためには、保幼小中の学校種間の縦・横のつながりを重視することが必要です。

学校だけでなく、家庭や地域と連携することで、「夢」発見プログラムの充実をはかることができるのです。

また、家庭と地域の役割を明確にすることで、発達段階に応じたプログラムを提供できるようになります。

このように、学校教育と社会教育の協働によって、キャリア教育プログラムを実現しているのです。

土江氏のお話を通して、雲南市が人口減や高齢化といった地域課題を解決しながら、未来を生きるたくましい子どもたちを育てるため、多様なステークホルダーと連携、協働しながら教育のプラットホームをつくっているという挑戦を知ることが出来ました。

実際は様々な困難があったことと思いますが、ステークホルダーに優劣をつけず、対等な立場として信頼関係を築き、子どもたちにどのような人に育ってほしいのか、雲南市をどのような地域にしたいのかという目的を共有し、協力しながら学校、家庭、地域で共通したプログラムを実践していくという手法は、多くのところで必要とされるのではないかと思います。

未来教育シンポジウム2015関連記事

■未来教育会議とは | 時代が求める教育、日本の教育、そして社会と教育の関係 (未来教育会議シンポジウム2015リポート①)

■オランダ&デンマーク、未来の教育のヒントを探すスタディツアー|ダイジェスト・ムービー

■2030年の教育の未来シナリオ|画一的に学ぶ学校、地域とつながり学ぶ学校、社会と一緒に学ぶ学校

■「格差をなくす」 ―ドロップアウトを生まない教育の実現−|Learning For All 代表理事 李炯植氏からのプレゼンテーション (未来教育会議シンポジウム2015リポート②)

■「未来を創り出す」―サステナブルな社会の実現- |アショカジャパン創設者&代表理事・渡邊奈々氏からのプレゼンテーション (未来教育会議シンポジウム2015リポート④)

- ライター

- 2018.11.27

- 12月13日 未来教育会議セミナー

人の可能性が最大限に開花する「人一生の育ちとは」

- 2018.11.26

- デンマークで人が一生学べる学校を立ち上げる日本人女性―ニールセン北村さん

- 2018.10.04

- 「人一生の育ち」を考える ’教育×経済’ 対話 第九回「教育格差を考える」

- 関連記事